「売上総利益率」「粗利益率」とは?学生にもわかりやすく解説!

企業の「稼ぐ力」をみる指標の1つである「売上総利益率」は、算出方法はシンプルですが、数値の高い低いというだけではその企業の稼ぐ力を判断するのは軽率です。しっかりと、算出方法や、その仕組みを理解す必要があります。

ここでは、「売上総利益率」について、算出方法や注意点について、わかりやすく解説致します。

売上総利益率とは

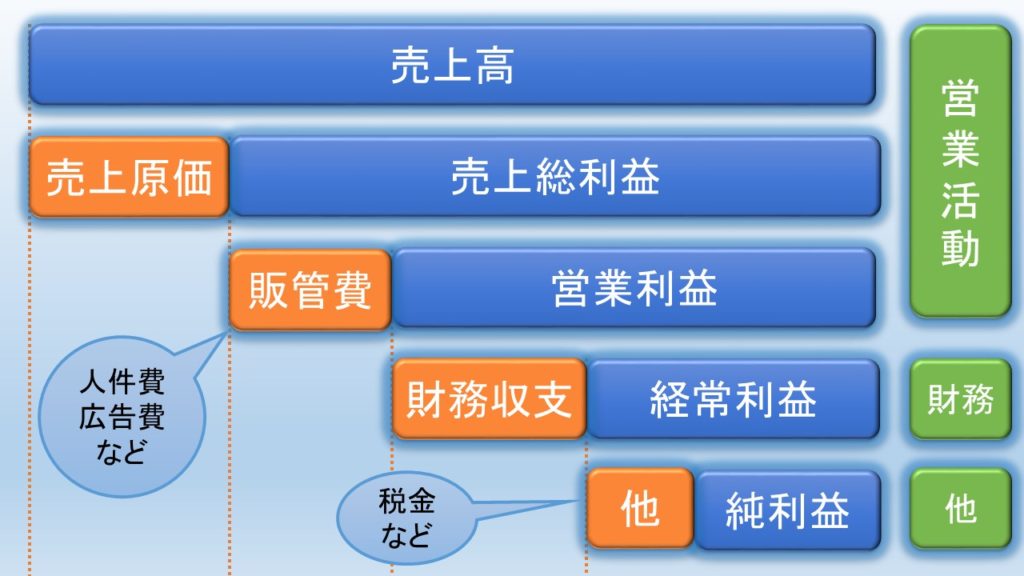

損益計算書の概要

売上総利益率とは、「売上高のうち、どのくらいの割合が売上総利益なのかを示す比率」のことです。

販管費が換算されていないことを考慮すると、「提供している商品・サービス」でどれだけ稼いだか」と考えることも出ます。

売上総利益率が高ければ高いほど、売上高のうちが占める割合が多い(=売上高のうち、原価が占める割合が低い)ため、利益が出やすいビジネスモデルということができます。

逆に、低ければ低いほど、売上高が上昇しても、利益が伸びにくいと考えることができます。

この売上総利益率を上昇させるには、仕入れた製品に大きく付加価値をつけるか、そもそもの原価を下げるという必要があります。

また、この売上原価率と相反する関係にあるものが、「売上原価率」であり、売上原価率と粗利益率を合計すると100%になります。

☝売上総利益率の計算式

売上総利益率の計算方法は、以下の通りです。

売上総利益率(%)=(売上総利益÷売上高)×100

☝売上総利益率を上昇させる方法

- 原価(売上原価)を下げる

- 販売価格を上げ、粗利部分を上昇させる

- 利益率の高い商品の扱いを増やす

- 値引き販売を行わない

売上総利益率の見方

売上総利益率の数値の分析方法として、単純に数値が高いのか、低いのかも重要ですが、「なぜその変動をしたのか」が最も重要です。

売上総利益率が変化すれば、「その企業の商品やサービスで稼ぐ能力が変動した」ことになります。

それが、「仕入れコストが上昇したのか」「特定の商品が売上原価率に与える影響が大きいのか」など、その原因によって、さまざまな考えをすることができます。

また、売上総利益率は、業種や業界によって大きく訂正と言われる水準が違うだけでなく、企業ごとに大きく異なるため、「このくらいにしたほうがいい」という水準が言いにくい指標でもあります。「なぜその水準になっているのか」を最も重視するようにしましょう。

売上原価の「トリック」に注意する

売上高総利益は、売上高から売上原価を差し引いて算出されます。「売上原価」は、「売り上げたぶんにかかった原価だけ」が計上されます。つまり、売上原価率は低いものの、たくさんの在庫を抱えてしまっている可能性があるのです。企業の在庫は、貸借対照表の「たな卸資産(在庫)」の「商品および製品」「仕掛品」「原材料及び超品」などの勘定科目に計上されていますので、合わせてみるようにしましょう。

☝たくさん作るほど、売上原価が安くなる理由

売上原価に関し、「作れば作るほど、製品1つあたりの原価が安くなる可能性がある」です。

- 原材料などの仕入れは、大量に仕入れるほど安くなることがある

- 1つの商品あたりの人件費や減価償却費や賃貸慮などが安くなる

大量に仕入れることで、1つあたりの売上原価が減少

⇒しかし販売量は増えず、在庫を大量に抱えている

⇒損益計算書上は、売上高が下がったようにとらえられる

となっている可能性があります。

売上総利益率は、単純な数値だけでなく、理由やビジネスモデルなど、様々な視点から考えるようにしましょう。