【全図解】RSIの使い方!4つの売買サインの見方!

RSIの意味

使い方・見方

RSI(Relative strength index:相対力指数)は、

オシレータ系指標の中で、

代表的なテクニカルチャートです!

同じオシレータ系の

「サイコロジカル・ライン」の、

「上昇は、上昇としか捉えられない」

という欠点を、カバーしており、

非常に多くのトレーダーに多用されています。

今回は、このRSIを、

「どのように算出されるのか」

という原理と

一般的な「売買」見方を

紹介していきます!

RSIの計算方法

RSIの計算方法

RSIは、オシレ―タ系の為、

株価の買われ過ぎ、

売られ過ぎを判断する指標です。

そのために、

「指定した期間中の

値動きの中での、値上がり幅の割合」を

計算式によって出しています。

また、その設定期間は、

日足であれば、14日を設定するのが

一般的と言われています。

例えば、ある期間の値動きについて、

上昇した合計額が「1000円」

下落した合計額が「600円」で

あった場合、

1000÷(1000+600)×100

=62.5

となります。

上昇幅と下落幅を合わせて

考慮して計算することで、

大きな上昇一日と、

小さな下落数日分とで、

同じ効果を得ることができ、

買われ過ぎ、売られ過ぎを

判断しやすくなっています。

【売買ポイント➀】

買われ過ぎ・売られ過ぎの

逆張り

RSIの買われすぎ・売られすぎ

RSIの基本的な見方として、

通常のオシレーター系指標のように、

「買われ過ぎ、売られ過ぎを判断する」

ことが、挙げられます。

RSIが、

20%から30%を下回ると、「売られ過ぎ」、

70%から80%を上回ると、「買われ過ぎ」

と考えるのが一般的です。

しかし、

大きなトレンドが出てきた場合、

RSIは買われ過ぎ、

または、売られ過ぎのまま株価が推移する

ことになるため、

単純に、「買われ過ぎだから売り」と

判断するのは危険です。

他のテクニカルチャートと

組み合わせしつつ、

利用するようにしましょう。

【売買ポイント②】

ゾーン・エグジット

RSIのゾーン・エグジッド

買われ過ぎゾーン、

売られ過ぎゾーンから、

「出てきたとき(エグジット)」を、

1つの売買ポイントとして見る方法です。

売られ過ぎゾーンから、

出てきたときを、「買いタイミング」、

買われ過ぎゾーンから、

出てきたときを、「売りタイミング」

として、売買の判断材料として利用します。

投資の格言でよく言われる、

「頭としっぽはくれてやれ」の言葉通り、

「買われすぎ(売られ過ぎ)の状態から

抜け出す」のを見てから、

売買サインの一つとする方法です。

しっかりと、

売られ過ぎている状態から

反発し始めてからエントリーをするため、

ある程度流れを確認しているため、

ある意味、順張り的な方法と

考えることができます。

【売買ポイント③】

センターライン・ブレイク

RSI-センターライン

RSIの50%を「センターライン」とし、

これを抜ける時を、

売買タイミングとして扱う方法です。

このセンターラインを抜けるときに、

トレンドが発生しやすいとされており、

RSIがセンターラインを

上抜けるときを、「買いタイミング」、

下抜けるときを、「売りタイミング」と

して、売買の判断材料とします。

ダマシを防ぐために、

センターラインではなく、

55や60に設定する場合もあります。

【売買ポイント④】

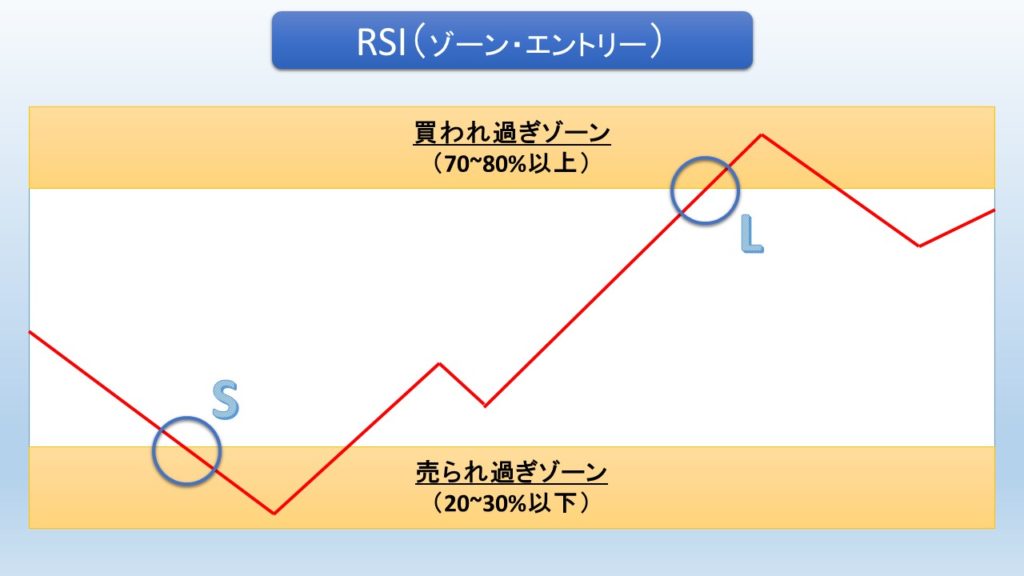

「ゾーン・エントリー」

RSI-ゾーンエントリー

買われ過ぎゾーンに

入ったら「買いのタイミング」、

売られ過ぎゾーンに入ったら、

「売りのタイミング」

という、そこは反発ではなく、

その方向へのトレンドの開始と

考える売買方法です。

大きなトレンドが出てくるときには、

RSIは、買われ過ぎゾーン、

売られ過ぎゾーンで推移するという、

RSIのある意味欠点の部分を利用した

売買タイミングの方法で、

売買ポイント➀の買われ過ぎ、

売られ過ぎといった判断や、

②の「ゾーン・エグジット」と、

正反対の考え方になります。

【まとめ】

RSIは、一定期間の値動きの中野、

値上がり幅の割合で計算する、

オシレ―タ系テクニカルチャートで、

- 上下20~30%での、相場の過熱

- ゾーン・エグジッド

- センターライン・ブレイク

- ゾーン・エントリー

という主な売買サインがあります。

オシレータ系であるため、

他のテクニカルチャートとの

組み合わせが必須となります。

ちなみに、

「ボリンジャーバンド」との

組み合わせが有名です。

このボリンジャーバンドと、

RSIの組み合わせ売買も、

当サイトで紹介していきます。

RSIの、

本質的な理解をしたうえで、

実際にシュミレーションを行い、

様々な売買スタイルを、

試してみてくださいね!!