マイナス金利とは?知識0からでもわかりやすく解説【図解】

2016年1月29日の、日銀金融政策決定会合にて、『マイナス金利』の導入が発表されました。

さらに、日銀黒田総裁は、必要であれば、このマイナス金利の幅を、さらに変化させるという発言もしています。

個人一人一人に影響を与える内容でもあるため、しっかりとこの、「日銀のマイナス金利」について、理解しておきましょう。

マイナス金利とは

まず、マイナス金利は、金融緩和政策のため、「景気をよくするために導入された」ものです。

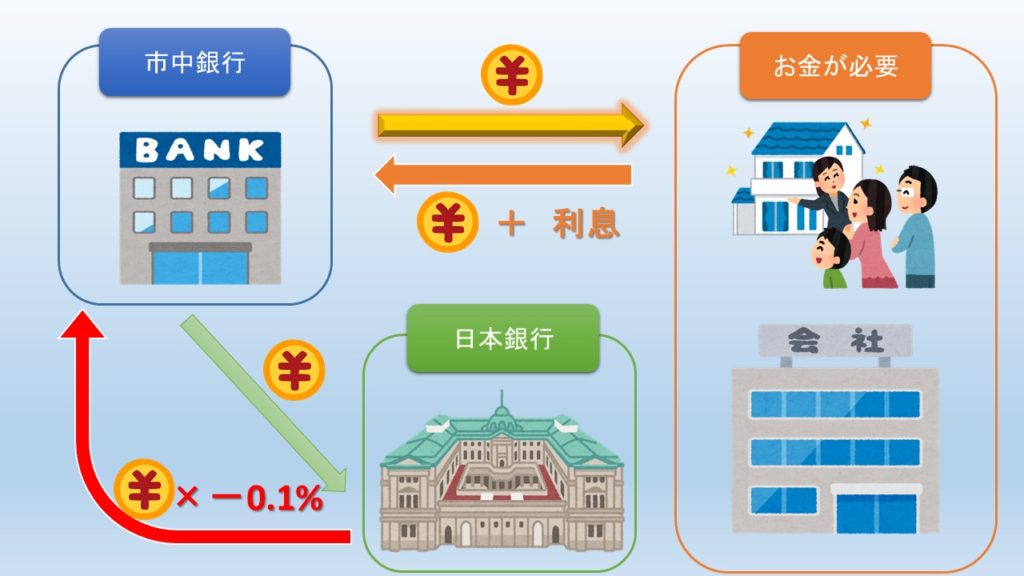

しかし、ここでいうマイナス金利は、各個人に直接的に影響があるわけではなく、「日銀と民間銀行の間」にある金利がマイナスになることを指しています。

まず、マイナス金利について詳しく学ぶ前に、「景気を良くするために導入されたこと」「日銀と民間銀行の間の金利」であることを抑えておきましょう。

なぜマイナス金利を

導入したのか

マイナス金利の導入前の図解

日本銀行は、デフレ脱却や、物価安定目標の達成、景気を良くするために、マネタリーベースの増加などによって、「たくさんのお金が市場に出回る」状態を進展させようとしていました。

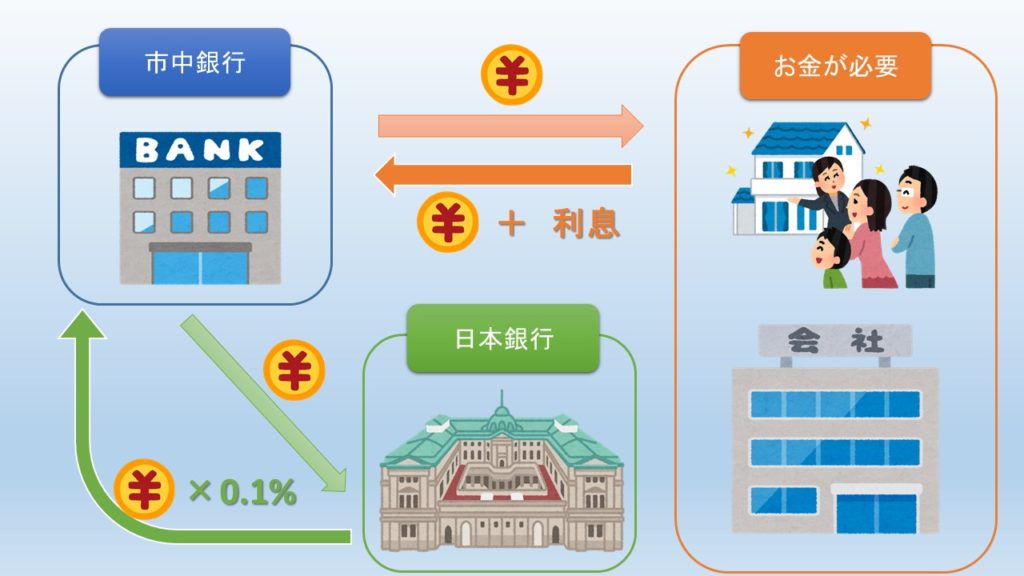

また、民間銀行は、お金が必要なところにお金を貸し、その利息をもらう「融資」に、当てていない多くのお金を、 日本銀行(日銀当座預金と言います)に預けています。

この日銀に預けているお金の利率は「0.1%」であり、「ゼロ金利政策」とも言われるように、非常に少ない利率でした。

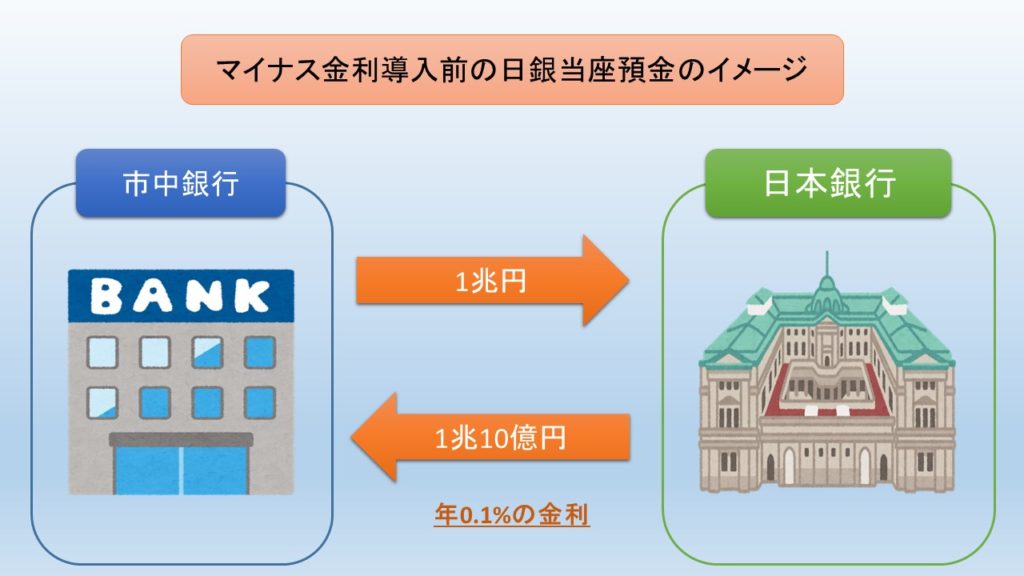

マイナス金利導入前の日銀当座預金のイメージ

しかし民間銀行は、日銀に預けている額が多額なので、0.1%といえど、多くの利子を得ることができました。

もちろん、民間銀行は、一般個人などの預金者に対して、利息を払わなければなりませんが、この受け取れる利子の利率よりも、少ない利率で支払うことで、利益を維持することはできます。

つまり、民間銀行は、リスクをとって民間企業にお金を貸し出さなくとも、日銀に資産を預けておくことによって、安定して資産を増やすことが可能な状態であったのです。

そして、マイナス金利は、この状態を変えるために導入されました。

マイナス金利導入によって

マイナス金利導入後の日銀当座預金のイメージ

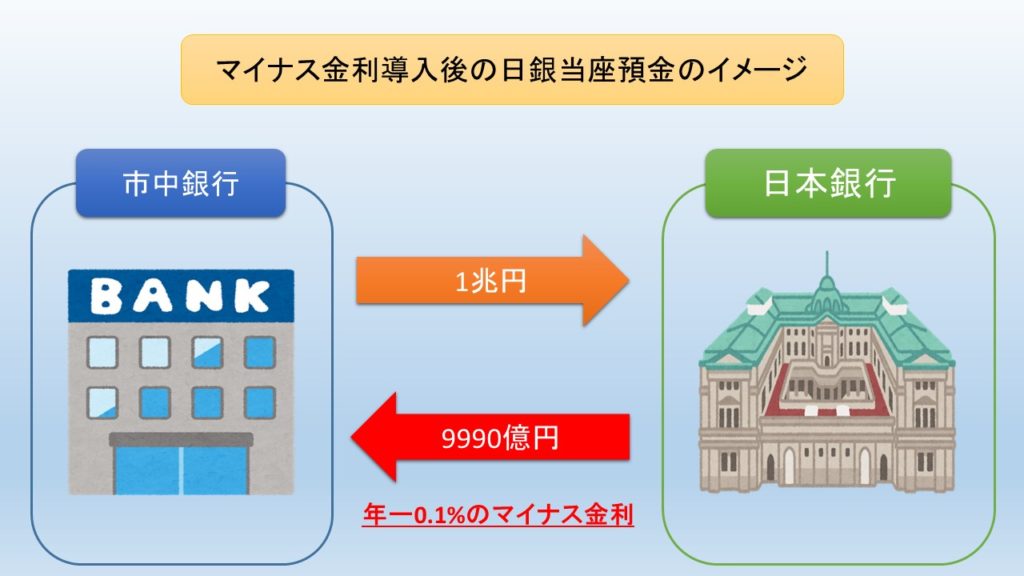

2016年1月末に導入されたマイナス金利は、「これ以降、民間銀行が、日銀に預けるお金に、マイナスの金利がかかる」という制度です。

つまり、「日銀に預けているだけで、お金が年間0.1%ずつ減っていってしまう」ということになります。

※導入前に預けていた分に関しては、今まで通りの+0.1%の利子となります

マイナス金利導入後のイメージ

これにより、民間銀行は、日銀に預けていても、資金は減るだけとなってしまうので、その資金を融資に回したり、他の投資活動を行いやすくなります。

こうして、マイナス金利の導入により日本銀行は、市場に出回るお金の量を増やそうとしました。

マイナス金利導入の影響

直接的な影響はないとはいえ、間接的にマイナス金利導入の影響は、個人の生活にも影響する可能性があります。

お金が借りやすくなる

マイナス金利が導入された以上、民間銀行は、一般の家計なども含め、積極的にお金を貸し出したほうがよくなります。

具体的なもので言えば、住宅ローンや、自動車ローンなどの金利が下がったり、審査が通りやすくなる可能性があります。

預金利子がさらに下がる

ただでさえ、現在ほとんど0に近い、預金の金利が、更に低下する可能性があります。極端な話で言えば、「預けている預金が減っていく」という可能性も、必ずしも0ではないのです。

金融(銀行・保険など)には悪影響

間接的に、金利が低くなる可能性は高く、今まで安定して手に入ったものが入らなくなるため、銀行などの金融系の業績は厳しくなります。

それもあってか、2016年の発表後も、「マイナス金利の拡大」が噂されると、金融系企業の株価が下落する傾向が見られ、「悪材料」と考えられていたことがわかります。

また、「イールドカーブ・コントロール」は、このマイナス金利の副作用に対応する意味も含まれています。

今後のマイナス金利の

拡大もありうる

日銀黒田総裁は「量・質・金利の3次元」で、金融緩和を行うとしています。

今後、このマイナス金利の利率の調整による追加緩和も(-0.1%→-0.2%など)可能性としてはありえますが、金融業界からの批判は避けられないでしょう。

さらに、実際マイナス金利そのものにも、専門家によって評価が分かれているのも事実であり、株価への影響は、しっかりと動きを見極める必要があります。